江海证券有限公司 风险控制部 毛海涛 刘建

毛海涛:硕士研究生,江海证券有限公司风险控制员工,保荐代表人,具有超过15年的投行从业及风险控制经验。

刘建:硕士研究生,江海证券有限公司风险控制员工,保荐代表人,具有超过8年的投行从业及风险控制经验。

摘要:

自2019年6月上海证券交易所推出科创板以来,我国资本市场注册制改革的帷幕正式拉开。科技创新型企业具有前期研发投入大、收入变现不及时、融资需求紧迫等特点,而研发成果一旦转化,收入即可实现盈利,企业价值就能得到体现,所以科技创新型企业股票发行上市条件中更加注重研发投入质量、研发人员能力、专利收入占比等具有科创属性的指标,研发水平直接决定着企业价值。

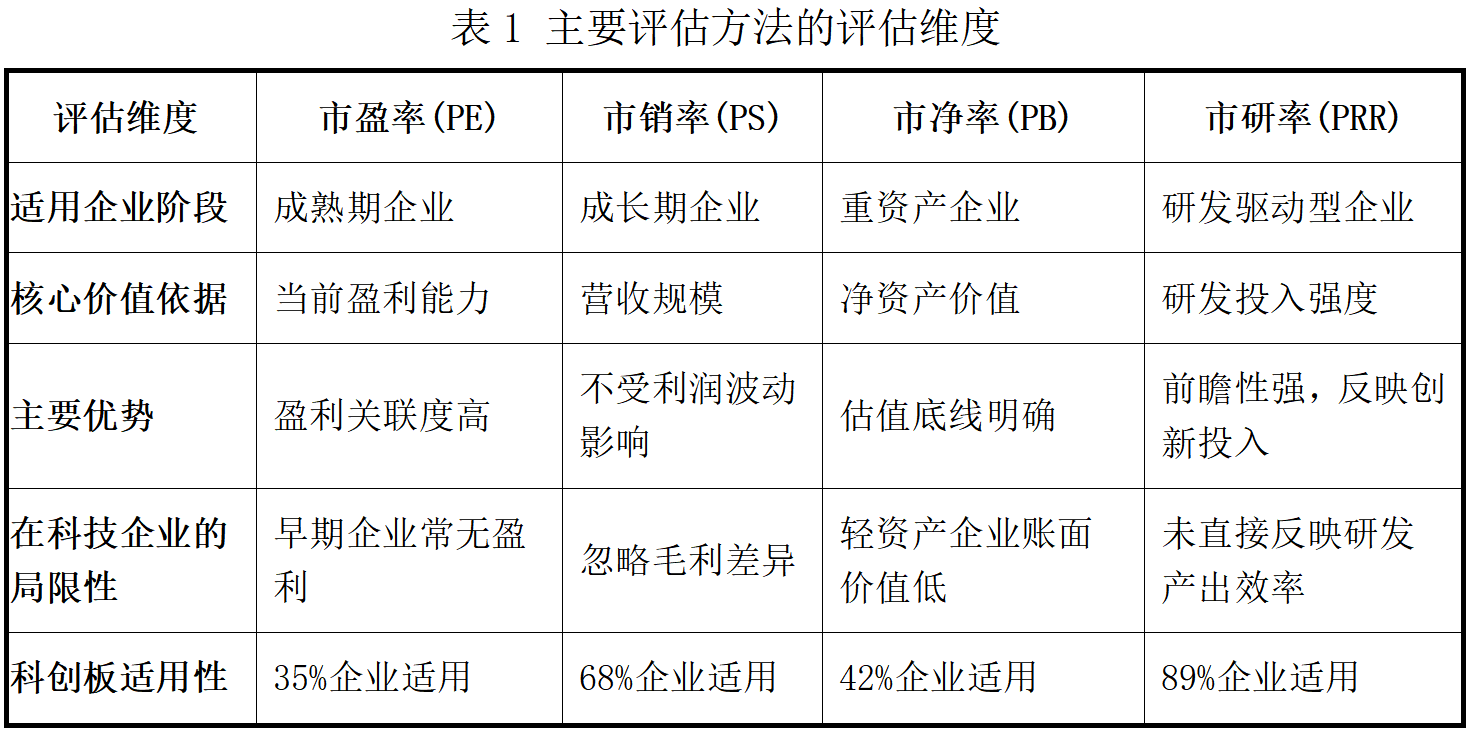

传统的股权估值方法中,多采用市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、最近融资法等市场法,或采用自由现金流折现法、股利折现法等收益法,以及净资产为核心的成本法,以上方法未能直接反映企业的研发能力,很难适用于科技创新型企业估值。

本研究拟采用市研率对科技创新型企业估值路径进行探索,以回答两个方面的问题:一是研究股票发行上市条件中关于科创属性的标准是否在企业价值中得到体现;二是试图探索选择何种估值方法为非上市科技型企业进行合理定价。本文选取2022-2024年科创板科技创新型企业年报相关数据,探索科技创新型企业估值与科创属性的匹配性。

研究结果表明,“市研率”指标对于科技创新型企业估值的适用性较好,能够获得良好的估值效果,即在科技创新型企业尚未形成营业收入、尚未实现盈利、净资产变动较大情况下,“市研率”估值方式对企业价值的评估具有相对适用性。

关键词:科创板 科技创新型 市研率 企业估值

一、绪论

(一)研究背景与意义

证监会深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,高度重视发挥资本市场支持服务科技创新的独特地位作用。证监会先后推动发布实施一系列资本市场支持科技创新的政策措施,不断完善支持科技创新的监管体系和市场生态,努力更好发挥资本市场支持科技创新的作用。在沪深北交易所上市公司中,战略性新兴产业上市公司数量接近2700家,市值占比超四成。在IPO领域,2024年科创板、创业板、北交所新上市公司中,超九成属于战略性新兴产业或高新技术企业。在并购重组领域,2025年以来战略性新兴产业上市公司披露资产重组超140单,是2024年同期的2倍。

证监会聚焦服务科技创新和新质生产力发展,在持续优化科技企业境内上市的环境,更好统筹发挥各板块支持科技企业功能,精准支持“硬科技”企业上市,加大力度支持科技企业产业整合,培育壮大长期资本、耐心资本,更好发挥资本市场支持科技创新作用。科技创新型企业在经济格局中的地位凸显,投资机构在对科技型企业进行估值时,应实现传统估值方法和“市研率”方法的有效结合,将“市研率”指标作为传统估值方法的重要补充和验证手段,逐步推广。

本研究具有一定的理论和实践意义,一方面重构科技企业价值评估范式,破解传统估值模型的失灵困境,填补传统财务指标与无形资产价值之间的鸿沟,另一方面完善创新经济学量化工具,为创新驱动型增长提供微观证据。除此以外,该研究能够优化资本市场的资源配置,在识别真正创新型企业、引导资本流向硬科技领域、优化投资决策、分析行业竞争格局、促进企业研发创新、完善市场估值体系等方面具有实践意义。

(二)研究目标与问题

科技创新企业的估值难点主要体现在三个维度:一是技术路径的不确定性。这类企业通常处于技术快速迭代的行业环境中,2014年Nature Biotechnology 的《Clinical development success rates for investigational drugs》显示2003年到2011年的7372个原创新药在各个阶段的成功率为10.4%,一旦技术路线判断失误,企业价值可能断崖式下跌。二是商业模式的创新性。许多科技企业采用平台经济、生态闭环等新型商业模式,其价值驱动因素与传统企业有本质区别。三是财务表现与价值创造的阶段性背离。科技企业在技术攻关和市场培育阶段需要持续大量研发投入,但经济效益显现明显滞后,导致传统财务指标无法及时反映企业价值变化。在这一背景下,市研率作为一种创新性估值工具应运而生。其核心理念是将企业研发投入视为未来价值创造的核心驱动力,通过建立市值与研发支出之间的量化关系来评估企业的创新溢价。本文深入研究“市研率”这一创新型估值指标在科技创新企业价值评估中的应用原理与实践效果。

二、文献综述

在新股发行过程中,如何给发行的新股定价一直是理论和实践中比较关注且重要的问题,合理的定价能帮企业筹集足够的资金用于发展。目前在新股定价方面的研究主要集中在新股定价和新股抑价率方面。

(一)新股定价

国外学者Ou和Penman(1989)选用超60种财务指标变量,对纽交所1965-1983年个股股价展开回归分析,所得模型对结果股价预测的分析合理。Holthausen和Larcker(1992)研究发现公司基本面与股价有显著相关性。国内学者姚海鑫(2004)研究2000年12月至2002年6月在沪深两市首次公开发行的1149家上市公司发现,我国上市公司新股发行价格的主要因素包括资产规模和质量、公司的获利能力、行业特征、市场环境、承销商实力和发行定价的方式。郭泓、赵震宇(2006)对2000-2003年期间沪深两市IPO的股票实证研究发现,承销商声誉对IPO发行价格的影响并不显著。发行价格主要与当时的市场情况相关,市场情绪越好,发行价格越高,反之则发行价格越低。

(二)新股抑价率

从国内外学者研究中发现,目前新股发行上市时都存在一定的抑价情况,导致抑价的原因有多种。从承销商角度看,为确保新股顺利发行实现收益,承销商往往倾向于选择一个较低的股票价格。同时有学者认为,抑价的主要原因不在于一级市场,新闻媒体在一定程度上会降低信息的不对称性,从而提高一级市场的定价效率。一级市场股票价格反映股票真实价值,二级市场股票价格虚高导致一级市场价格扭曲(Jeankson,2001)。国内学者研究发现股票抑价率与审计师声誉存在显著负相关,民营企业在新股发行时募集资金量越多、发行市盈率越高、从发行到上市这段时间内整体市场回报率越高,新股发行价格抑价程度越小,而上市后公司的市盈率和换手率越高,新股发行价格的抑价程度就越大(夏诗芳、孔令君、张运东,2020)。国内学者在科创板改革后对A股市场上的新股研究发现,科创板实施注册制并采用市场化的询价制度不仅使得科创板的新股发行抑价率相对于其他板块有所改善,同时对于整个A股市场上发行新股票的定价效率都有所提高(张宗新、缪俊霞,2020)。

三、科技创新型企业估值方法

对于一般企业估值可以用市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、最近融资法等市场法,或采用自由现金流折现法、股利折现法等收益法,以及净资产为核心的成本法,本文拟采用市研率对企业进行估值,与传统估值方法相比,市研率对于科技创新型企业的估值具有适用性。

(一)市研率的定义与内在逻辑

市研率作为一个相对估值指标,其理论基础源于创新经济学中的知识生产函数理论和内生增长理论。这些理论强调知识资本和研发投入是长期经济增长的核心驱动力。从定义上看,市研率反映了资本市场对企业单位研发投入创造价值能力的评估,其基本计算公式为:PRR=总市值/年度研发支出。如一家总市值为500亿元、年度研发投入50亿元的企业,其市研率为10倍。这意味着投资者愿意为企业每1元的研发投入支付10元的价值溢价,体现了市场对其研发效率的认可。

市研率指标蕴含了评估科技创新企业价值的深层逻辑链条:研发投入→技术创新→产品竞争力→市场价值。这一传导机制在硬科技领域表现尤为显著。高研发投入往往意味着企业在关键技术领域的战略布局强度,如2024年华为公司年报披露整体研发投入为1797亿元,占全年收入的20.8%,支撑了其在5G和AI芯片领域的全球竞争力。同时,持续的研发投入也体现了企业的创新文化和长期发展战略,这些都是传统财务指标难以捕捉的无形资产。

(二)市研率与常规估值方法对比

与市盈率(P/E)的对比:市盈率是衡量企业盈利能力与市场估值水平的传统指标之一。然而,对于科技创新型企业,尤其是在其处于亏损或盈利波动较大的阶段,市盈率可能无法有效反映出企业的潜在价值。市研率则更关注企业的研发投入和未来增长潜力,能够弥补市盈率在这一方面的不足。

与市销率(P/S)的对比:市销率主要用于评估那些盈利能力较弱但销售收入较高的企业。对于科技创新型企业来说,其销售收入的高低不一定能够准确体现企业的核心竞争力和未来成长性,而市研率则更侧重于衡量企业的创新能力和研发投入的价值,因此在某些情况下,市研率可能比市销率更能准确地反映科技创新型企业的市场价值。

与自由现金流折现模型(DCF)的对比:DCF模型是一种基于企业未来自由现金流折现的绝对估值方法,需要对企业未来的现金流进行准确预测。然而,科技创新型企业的未来现金流具有较高的不确定性,且受到多种因素的影响,预测难度较大。市研率则是一种相对估值指标,通过与同行业类似企业的市研率进行比较,可以更简便快捷地对企业的价值进行初步评估,在实际应用中具有更高的灵活性和可操作性。

四、市研率对科技创新型企业估值

(一)科技创新型企业估值的研究思路

选定科创板2022年度、2023年度、2024年度有研发投入的上市企业,计算相关企业的市盈率、市净率、市销率及“市研率”等四个指标,并将计算结果作为对科技型企业进行估值测算的参照指标,然后验证“市研率”指标对科技型企业估值的适用性。

样本数据来源于同花顺软件和各科创板上市公司2022-2024年度报告。

(二)科技创新型企业估值的参照指标

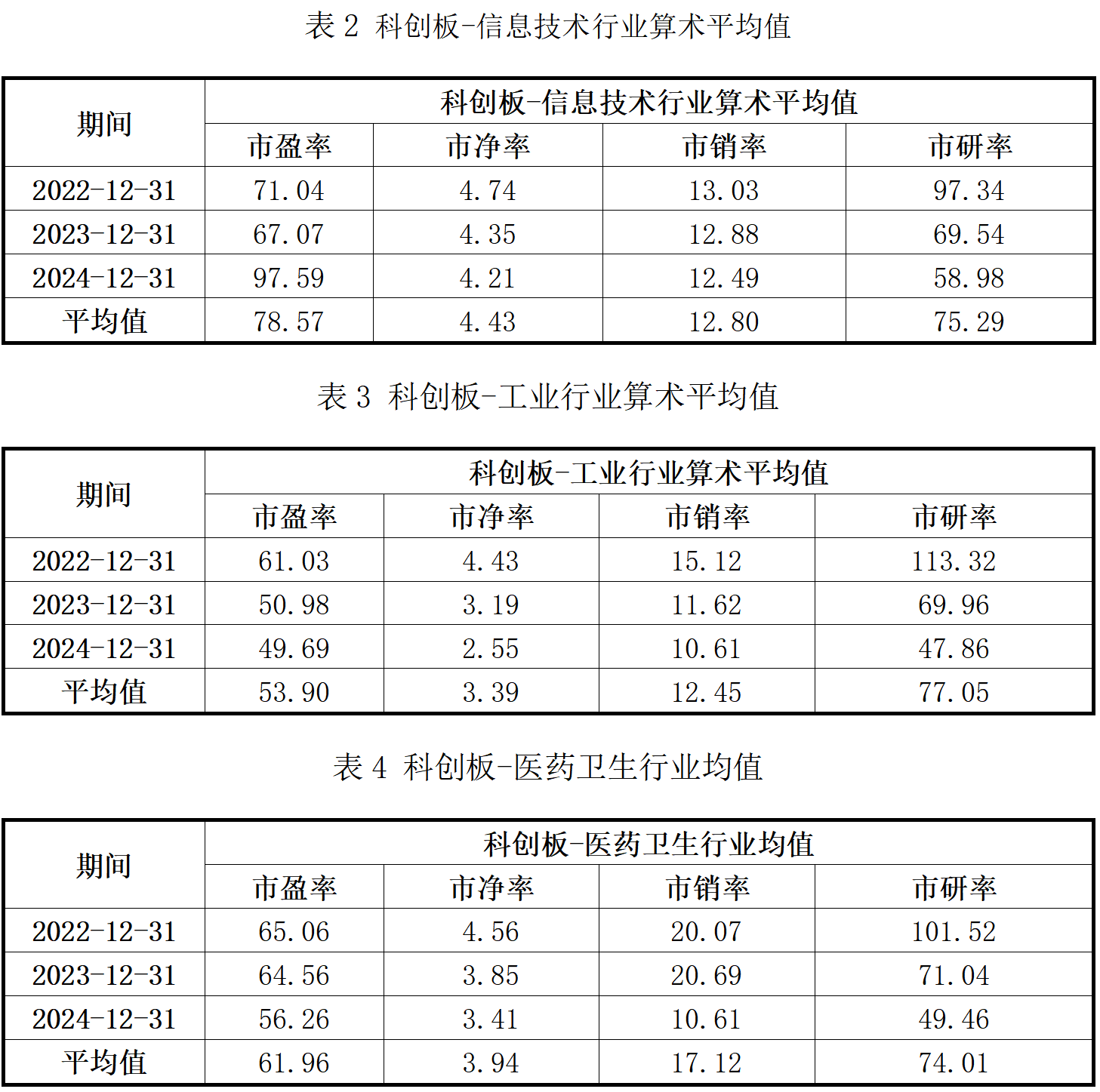

按照中证行业分类口径,科创板块共包括8个一级行业,截至2025年6月6日,共有587家上市公司,其中工业行业211家、信息技术行业200家、医药卫生行业108家,占比分别是35.95%、34.07%、18.40%,合计达88.41%,具有代表性。本文选定以上三类行业,计算相关行业市研率、市盈率、市销率及市净率等相对估值指标,将此作为科技型企业估值测算的参照指标,具体过程如下:

选取2022、2023、2024三个会计年度市研率均为正值的样本,且剔除异常数据,并求各年算术平均值。采取同样方式对市盈率、市净率、市销率进行调整计算,最后将市研率、市盈率、市净率、市销率三个会计年度数值进行算术平均,得出以下结果:

结果表明:(1)从市盈率、市净率两个指标来看,科创板-信息技术行业数值明显高于科创板-工业行业和科创板-医药卫生行业。可能原因是2022-2024三个会计年度,信息技术行业与工业和医药卫生行业相比,整体盈利能力相对较弱,尤其2024年度,在工业和医药卫生行业市盈率下降的情形下,信息技术行业市盈率显著上升,盈利下降而估值攀升。同时,盈利情况导致股东权益同向变化,进而导致信息技术行业市净率大于工业和医药卫生行业;(2)从市销率指标来看,科创板-医药卫生行业数值明显高于信息技术与工业行业。可能原因是医药卫生行业产品的研发、生产及销售周期较长,前期主要处于研发阶段,科技成果转换较慢,所以前期收入规模不大,市销率数值较高,而从2024年度市销率明显下降也可以看出一旦实现销售收入,医药卫生行业的市销率与信息技术与工业行业逐渐接近;(3)从市研率指标来看,科创板-信息技术、科创板-工业行业和科创板-医药卫生三年的均值都比较接近,而且2022-2024三个会计年度均呈现连续下降的趋势,所以无论从指标代表性,还是指标稳定性来看,都有一定的参照意义。接下来测算市研率指标对科技型企业估值的适用性。

(三)市研率对科创型企业估值的适用性

利用以上三类行业的估值指标为依据,对其代表性企业华润微、纽威数控、博拓生物上市公司进行测算。即以行业估值作为这三家企业各年度的估值标准,结合各年度净利润、期末净资产、各年度营业收入、各年度研发投入进行期末市值的估算,然后将估算结果与期末实际市值进行比对,通过偏差率的形式研究市研率指标对科技型企业估值的适用性。

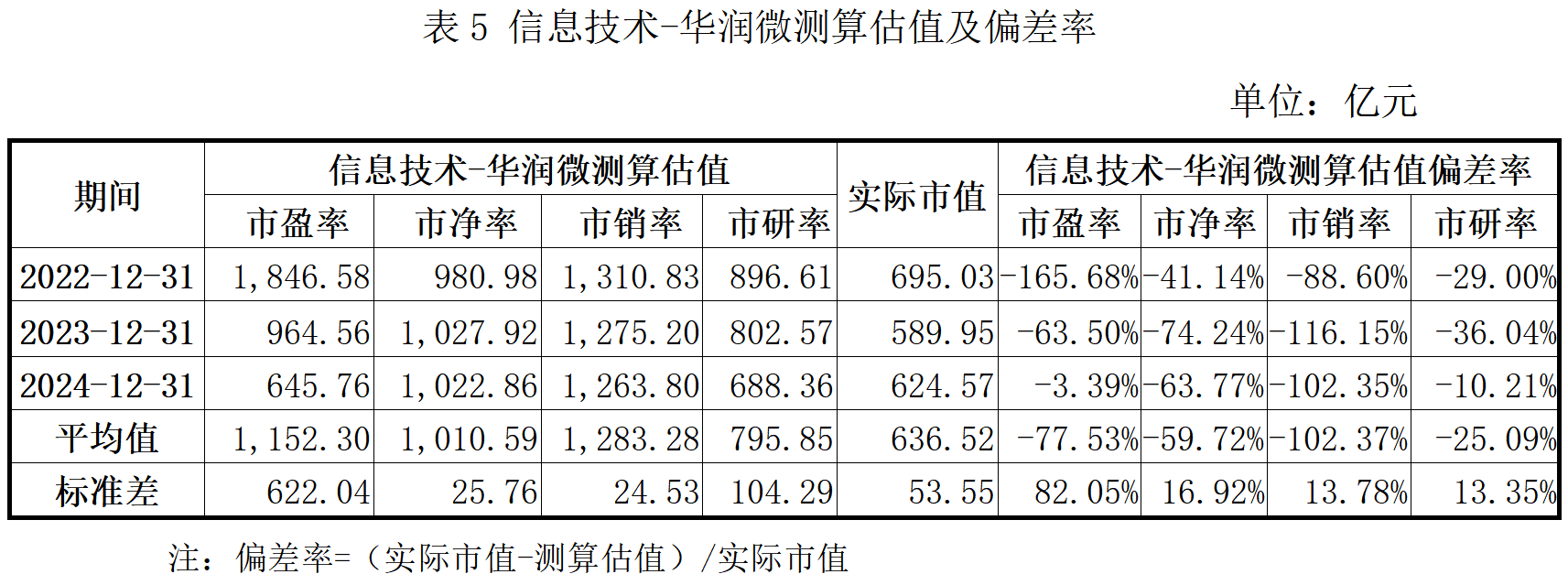

1.信息技术-华润微测算估值

查看华润微2022-2024年度报告,将其各年度净利润、期末净资产、各年度营业收入、各年度研发投入与科创板-信息技术行业算术平均值进行相乘,并计算相应偏差率,具体结果如下所示:

根据上表可知:

(1)整体来看,市研率指标估值结果与实际市值最为接近。2022、2023、2024三个会计年度市研率偏差率平均值(-25.09%)最小,说明采用市研率进行估值最佳,且市研率偏差率的标准差(13.35%)最小,市研率更加稳定;

(2)分会计年度来看,2022年度和2023年度市研率测算估值的偏差率最小,说明在此会计期间,采用市研率指标估值更适,而2024年度市盈率测算估值的偏差率相对市研率的更小,说明在此会计期间采用市盈率指标估值比市研率更优;

(3)从趋势来看,市盈率偏差率收敛性最为明显,由标准差(82.05%)也可以看出,采用市盈率进行估值弹性最大。市研率偏差率收敛性最为平稳,由标准差(13.35%)最小也可以看出,采用市研率进行估值更加稳定。而市净率和市销率偏差率收敛性虽然也较平稳,但偏差率平均值较大,整体估值效果不佳。总结来看,华润微采用市研率指标进行估值最佳,特别是在盈利水平波动较大的情况下,其估值准确性及稳定性优势明显。

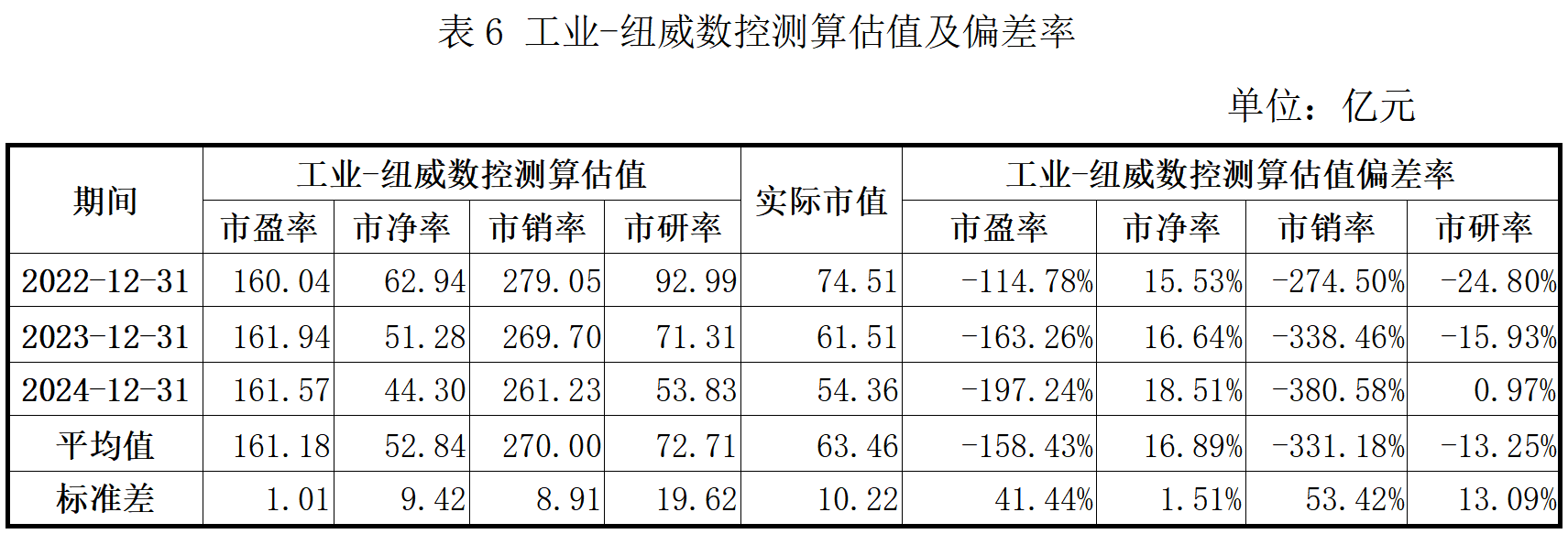

2.工业-纽威数控测算估值

查看纽威数控2022-2024年度报告,将其各年度净利润、期末净资产、各年度营业收入、各年度研发投入与科创板-工业行业算术平均值进行相乘,并计算相应偏差率,具体结果如下所示:

根据上表可知:

(1)整体来看,市研率指标估值结果与实际市值最为接近。2022、2023、2024三个会计年度市研率偏差率平均值(-13.25%)最小,说明采用市研率进行估值最佳,且市研率偏差率的标准差(13.09%)相对最小,市研率相对稳定;

(2)分会计年度来看,2023年度和2024年度市研率测算估值的偏差率最小,说明在此会计期间,采用市研率指标估值更适,而2022年度市净率测算估值的偏差率相对市研率的更小,说明在此会计期间采用市净率指标估值比市研率更优;

(3)从趋势来看,市盈率、市销率偏差率扩散性最为明显,由标准差(41.44%、53.42%)也可以看出,采用市盈率、市销率进行估值弹性最大,且偏离愈加明显。市研率偏差率收敛性最为明显,由标准差(13.09%)也可以看出,采用市研率进行估值愈加接近实际市值。而市净率偏差率呈现小幅扩散的特点,虽然标准差(1.51%)最小,但采用市净率进行估值逐渐偏离实际市值,长期估值效果不佳。总结来看,纽威数控采用市研率指标进行估值最佳,特别是在公司持续经营的情况下,其估值准确性及稳定性优势明显。

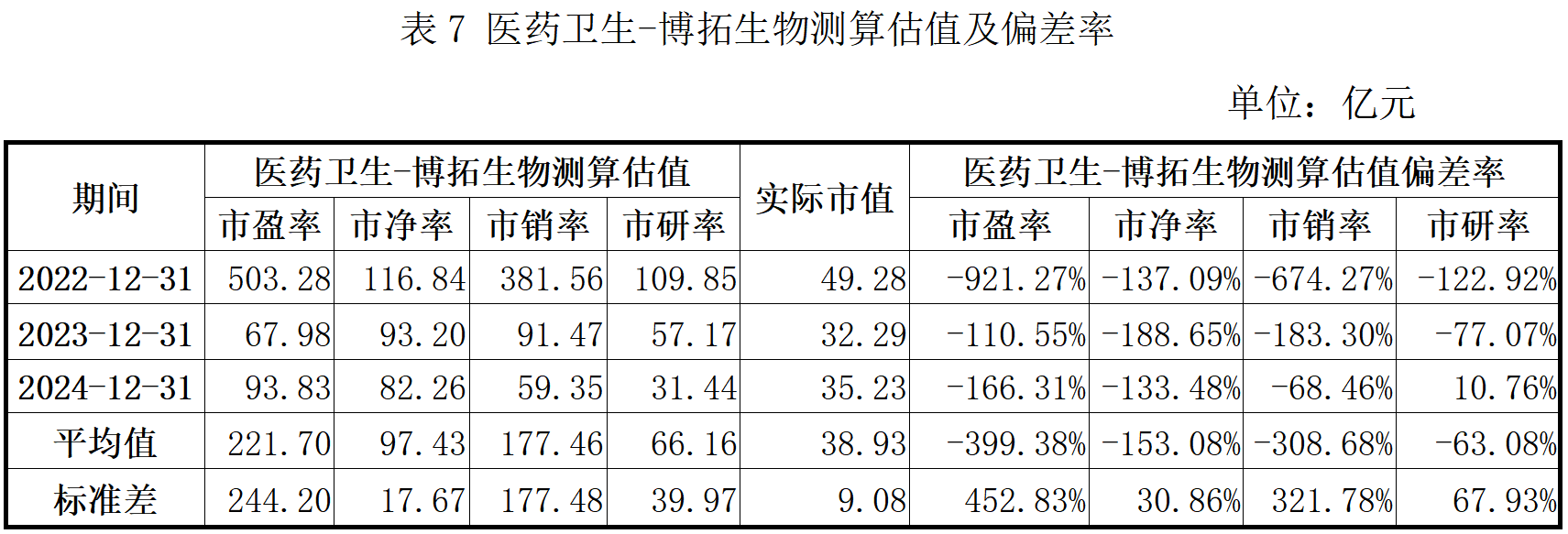

3.医药卫生-博拓生物测算估值

查看博拓生物2022-2024年度报告,将其各年度净利润、期末净资产、各年度营业收入、各年度研发投入与科创板-工业行业算术平均值进行相乘,并计算相应偏差率,具体结果如下所示:

根据上表可知:

(1)整体来看,市研率指标估值结果与实际市值最为接近。2022、2023、2024三个会计年度市研率偏差率平均值(-63.08%)最小,说明采用市研率进行估值最佳,且市研率偏差率的标准差(67.93%)相对最小,市研率相对稳定;

(2)分会计年度来看,2022、2023、2024三个会计年度市研率测算估值的偏差率均最小,说明在此会计期间,采用市研率指标估值均较为合适;

(3)从趋势来看,市盈率、市销率偏差率收敛性最为明显,由标准差(452.83%、321.78%)也可以看出,采用市盈率、市销率进行估值弹性最大,前期偏离最为明显。市研率偏差率收敛性(标准差67.93%小于452.83%、321.78%)虽然较市盈率、市销率稍弱,但从各年度平均值可以看出,采用市研率进行估值更加接近实际市值。而市净率偏差率呈现小幅震荡的特点,虽然标准差(30.86%)最小,但采用市净率进行估值常年偏离实际市值,估值准确性不佳。

总结来看,科技创新型企业采用市研率指标进行估值最佳,特别是在准确性及稳定性方面,优势明显。

五、研究方向展望

(一)研究局限性分析

1.研发投入与产出不确定性问题

市研率指标最受关注的是其未解决研发成果转化的不确定性。研发投入只是创新过程的开端,而非成功保证。技术迭代加速进一步放大了这一风险。在颠覆性创新频发的领域,如人工智能大模型、固态电池等,现有研发投入可能因技术路线更替而沉没。投资者需结合研发方向与产业趋势的契合度、技术可行性评估等定性因素,避免陷入“投入即价值”的认知误区。

2.行业适用性与可比性障碍

市研率在不同行业的应用效果存在显著差异,主要受研发产出周期和知识转化效率影响,企业规模效应也影响市研率可比性。大型科技企业因研发体系成熟、资源整合能力强,其研发投入产出效率通常高于中小企业。根据年报披露的信息,华为研发投入占比非常高,其全球研发网络协同效应,单位研发产出显著高于行业平均。而初创企业虽研发投入占比高,但因资源限制往往聚焦单一技术点,抗风险能力弱。这种差异要求投资者避免简单横向比较,而应结合企业规模和发展阶段动态评估。

3.会计政策与信息披露的挑战

研发支出会计处理的政策选择空间直接影响市研率可比性。国际会计准则允许开发阶段支出有条件资本化,而中国准则对资本化要求更严格。同一企业在不同准则下研发支出可能差异达30%以上,导致市研率计算出现偏差。信息披露不完善进一步制约市研率应用。目前财务报告对研发支出的明细披露不足,投资者难以区分基础研究与应用开发投入比例,也无法评估核心项目资源分配效率。

(二)未来研究方向展望

1.政策与市场生态的协同优化

市研率指标的有效应用需要政策支持与市场生态的协同优化。监管层面,可推动研发支出信息披露标准化,要求企业按项目披露研发投入、进度及风险(如创新药企的临床阶段投入分布)。科创板可考虑将市研率纳入问询函重点,引导发行人合理说明研发投入价值逻辑。

中介机构应创新市研率分析工具,如开发“研发效率指数”跟踪系统,将专利质量、技术转化率等非财务数据量化整合。

投资者教育也至关重要。需引导市场理解市研率不是“唯研发投入论”,而应关注研发质量与转化效率。监管机构和交易所可发布典型案例,如分析同一行业不同研发策略企业的长期市值表现差异,增强市场认知深度。

2.资本市场服务科技创新的路径深化

市研率的普及将促进资本市场更好地服务国家创新战略。一方面,引导资本投向真正具有创新能力的硬科技企业,解决“卡脖子”领域融资难题。如第三代半导体、核心工业软件等长周期领域,市研率有助于识别战略定力强的企业。

3.对非上市公司的应用

市研率作为上市公司科创评估的有效工具,在非上市公司中面临市值数据缺失、研发产出不确定等根本性障碍。当前实践表明,投资机构更倾向于采用研发管线里程碑、技术专利强度等产出导向指标,而非直接应用研发投入倍数。

市研率如应用于非上市公司估值,建议用于高研发强度明确较高(研发占收入的比重大于25%)且技术路径明确的企业,企业所处的投融资阶段为B轮融资后至Pre-IPO阶段的科技企业,重点需要结合传统的估值方法综合评判。

六、结论

市研率作为科技创新型企业估值体系的重要创新,通过建立市值与研发投入的量化关系,有效弥补了传统估值方法在评估创新潜力方面的不足。本研究证实,在科创板市研率普遍偏高,但对科技企业的估值相对合理。

然而,市研率并非“万能钥匙”。其应用必须与企业生命周期阶段、行业技术经济特征紧密结合,并纳入研发产出效率、商业转化能力等多维指标进行综合判断。市研率的深化应用需要政策、市场、技术的协同推进,完善研发信息披露标准,开发智能化的研发效率分析工具,创新基于创新能力的金融产品。通过这些举措,市研率有望成为连接科技创新与资本市场的关键桥梁,推动形成“研发投入-价值认可-资本支持”的良性循环,为我国加快实现高水平科技自立自强提供坚实的金融基础设施支撑。

参考文献:

[1]曹凤岐,董秀良,2006:《我国IPO定价合理性的实证分析》,《财经研究》第6期,第4-14页。

[2]陈晓璐,姚靠华,徐菁,2009:《IPO企业价值影响因素的实证检验》,《统计与决策》第6期,第187-188页。

[3]卢锐,魏明海,2005,《上市公司市盈率影响因素的实证分析》,《管理科学》第18期,第86-92页。

[4]王斌,2005:《IPO、市场有效与行为金融》,复旦大学。

[5]夏诗颖,孔昭君,张运通,2020:《我国资本市场IPO定价有效性影响因素分析》,《科技和产业》第20期,第1-10页。

[6]姚海鑫,2004:《我国上市公司IPO定价问题的一个实证研究》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》第3期,第2-10页。

[7]张宗新,滕俊樑,2020:《注册制询价改革能否提高IPO定价效率?——基于科创板试点注册制改革的研究视角》,《上海金融》第8期,第24-30页。

[8]王乐乐,企业家异质、R&D投入与企业价值—基于中国创业 板制造业上市公司的实证分析,金融与经济,2017年第6期,第20-24页。

[9]郭泓,赵震宇,2006:《承销商声誉对 IPO 公司定价、初始和长期回报影响实证研究》, 《管理世界》第 3 期,第 122-128 页。

[10]Ou,J. A.,Penman,S. H. ,1989,Financial statement analysis and the prediction of stock returns,Journal of Accounting and Economics,11(4):295-329.

[11]Holthausen,R. W.,Larcker, D. F.,1992,The prediction of stock returns using financial statement information,Journal of Accounting and Economics.

[12]Jenkinson T,Ljungqvist A,2001,“Going Public: The Theory and Evidence on How Companies Raise Equity Finance“,Oup Catalogue,65(260):619-620.